19 Nov E.T. es Jesucristo y la IA nos quita el trabajo

Zoe Montilla

Hoy se ha celebrado la primera sesión del Congreso online de FANTAELX, donde se ha hablado de mil y un temas englobados en el asunto «Japón y el cine fantástico».

El espectro de conversación puede ser —y ha sido— tan amplio como el conocimiento de todos los ponentes combinados; sin embargo, un tema ha rondado gran parte de las ponencias, ya sea de manera clara o subconsciente. El tema al que nos referimos es el robo de creatividad impulsado por las inteligencias artificiales generativas.

La ponencia de la Dra. Jessica Blanco Marcos acerca del videojuego Split Fiction lanzaba un claro mensaje en contra del uso de la IA generativa. El juego relata a través de los cambios de estilo visual y mecánicas de gameplay el proceso creativo, que es irrumpido por el antagonista, una “máquina que roba ideas creativas”. No hay que ir muy lejos para relacionar a este villano con las IAs generativas, pues estos programas suelen usar imágenes o vídeos de artistas sin su permiso y, al ser más baratos que pagar una comisión de un artista, suelen ser usados para formar ilustraciones o animaciones destinadas a uso comercial, como anuncios.

Es por esta fascinación por seguir un modelo consumista que el éxito de un programa de inteligencia artificial que reemplace a un humano es el resultado natural. Esto se ve reflejado en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la enternecedora charla de Enrique Millán Almenar sobre maquetas y figuras, el ponente muestra la diferencia entre los modelos hechos por empresas independientes y la magia de los garage kits, comparados con la súper producción en masa de hoy en día, de marcas como Funko. Miles de juguetes clónicos, producidos en masa sin pensamiento alguno fuera de “vender más”, crean una imagen muy diferente a una figura hecha a mano, con cariño y por alguien que disfruta la obra a la que está homenajeando con su arte.

El Dr. Juan Agustín Mancebo Roca mira atrás hacia la película Westworld (Michael Crichton, 1973) y sus posteriores remakes y spin-offs. En el mundo de Westworld, el humano (específicamente el más adinerado) usa la nueva tecnología androide para cubrir sus gustos más simples y hedonistas, como el sexo o la llamada a la violencia. Sin embargo, los robots se rebelan, desobedecen su código y matan a los visitantes. Quizás el instinto asesino no sea algo que aparezca en realidad en los androides, pero el argumento contra el egoísmo del hombre se mantiene vigente.

Hay un problema aún mayor con los pasos tan largos y rápidos que dan las nuevas inteligencias artificiales, un problema más aterrador que directamente dañino: confundir el programa con el humano. El propósito de gran parte de estas tecnologías es imitar lo más cercanamente posible al humano o su trabajo, y cada hora que pasa cuesta más reconocer qué video es real, qué audio fue grabado así, o si quien te habla es una persona. Este punto en el que se encuentran las imágenes de gente que no nació, que solo fue generada, que parece real, pero no llega a tener alma, se llama “valle inquietante”. Luiz Gabriel Pereira habla de este valle en su ponencia, aplicándola al mundo transmedia de Alien. Los diseños de los xenomorfos siempre han intentado mantenerse en esa línea entre el animal y la máquina, teniendo los originales de H.R. Giger asemejándose intencionadamente a aparatos reproductores humanos y otros miembros sexuales, además de elementos que solemos asociar con robótica y lo anti-natural, como tubos y cadenas. Sin embargo, lo más interesante de la película del 79, entre muchas otras cosas, es la discusión acerca de la naturaleza del ser vivo. El acercamiento a este tema toma la forma del contraste entre lo que parece vivo y no lo es, y lo que no parece vivo pero lo es. El xenomorfo estéticamente es una máquina, pero su movimiento, su capacidad de reacción a los cambios de su entorno y afán por reproducirse le muestran en los ojos del espectador como otra especie de animal. Por otro lado, el personaje del androide en Alien engaña al espectador haciéndole pensar que es humano durante toda la película solo por su apariencia y voz, a pesar de no mostrar personalidad ni nada que lo haga humano. Para compararlo con la actualidad, aunque palidece de manera cómica, se puede comentar que hay gente que toma a ChatGPT como un verdadero amigo o una pareja, claramente estas personas nunca han visto Alien o nunca la han entendido del todo.

La falta de necesidad de las personas de socializar con gente real no solo ha difuminado la línea entre otros humanos y máquinas, sino que también afecta al propio sujeto. Uno puede cuestionarse si él mismo es una IA, fue creado y es tan consciente como lo que una IA puede llegar a ser, así que no se diferencia tanto de un programa informático. Esta disociación, aunque no directamente atada a las nuevas tecnologías digitales, es un tema principal de Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2001). La ponencia de Julio Ángel Olivares Merino explora en profundidad los temas de la película, adentrándose en el mundo hikikomori. Los personajes se pierden a sí mismos y a su realidad a través de las redes, todo representado a través de espacios liminales.

Cualquiera diría que el arte está muriendo, que no tiene solución y solo queda rendirse, que la IA es insuperable en velocidad de aprendizaje y el humano solo puede quedarse atrás. Sin embargo, en el espíritu de FANTAELX y de todas las ponencias que se han presentado hoy y se seguirán mostrando mañana, decido celebrar el cine, los videojuegos, las series y todo el arte. Muchas ponencias de hoy comparan arte de épocas anteriores con el nuevo arte al que inspiraron, pues el arte no se destruye, se transforma.

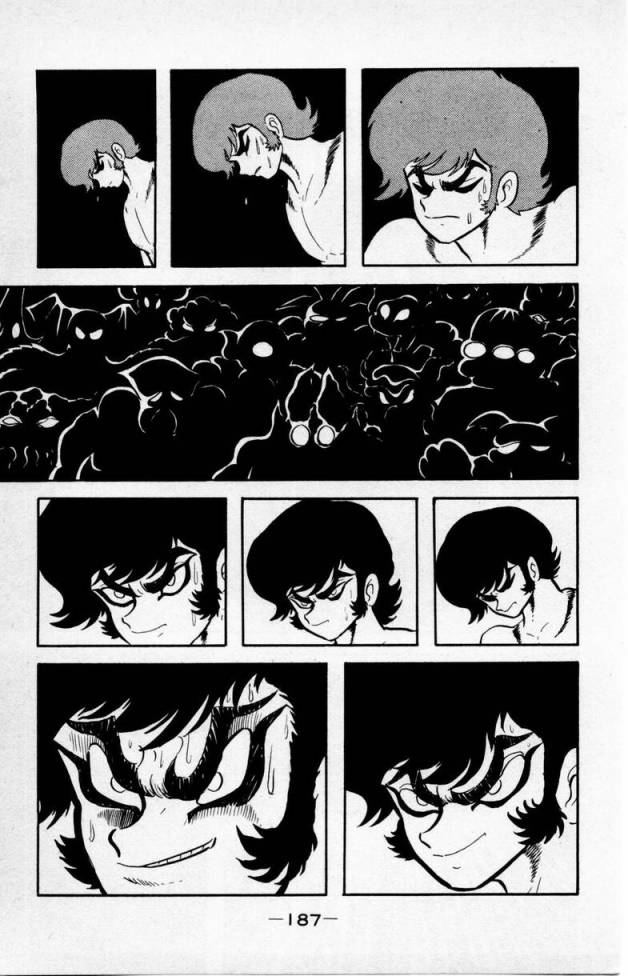

Devilman es una serie de mangas de Go Nagai. Guillermo González Hernández en su ponencia expone que la teoría de Nietzsche de la dicotomía apolínea y dionisíaca se puede aplicar perfectamente a la forma de storytelling de Devilman. Los paneles del cómic que representan la vida formal del protagonista siguen unas líneas limpias y un formato clásico donde el contorno negro delinea a los personajes y los separa del fondo; sin embargo, para mostrarte la vida del personaje en su peor forma, es decir, siendo carcomido por un demonio, el dibujo se vuelve menos perfecto, más sucio, el fondo y el dibujo principal se funden entre sí. Los mangas suelen ser pintados únicamente en tinta negra, así que esta manera de jugar con el medio y las limitaciones es extraordinariamente original.

Un buen worldbuilding hace de una peli buena, una fantástica. Las diferencias en el mundo de cada película de fantasía y ciencia ficción ambientadas en Tokio, presentadas en la ponencia por Dr. Francisco José Pinel Cabello, hacen pensar en la fuente ilimitada de creatividad que es el ser humano. En un sentido similar al cine neorrealista italiano, las ciudades llenas de escombros son el perfecto setting para películas kaiju, donde se muestran claramente las consecuencias de los ataques bélicos a Japón. En el lado opuesto del espectro tenemos las representaciones de la metrópolis en un sentido más onírico e irreal, representando en animación el estrés causado por factores sociales del país como los altos estándares que se exigen a los ciudadanos.

Las múltiples representaciones de la novela Ring de Koji Suzuki son perfectas muestras para un experimento sobre diferencias culturales entre oriente y occidente en producciones cinematográficas. La Dra. Marta Miquel Baldellou expuso el estudio, sacando aparentemente paradójicas conclusiones de que el remake americano basado puramente en la película original representa más fielmente a la niña malrollera que la primera película japonesa que se basa en la novela. También se indagó en el término onryō y cómo esta mitología japonesa fue adaptada en versiones occidentales.

Por último, ¿E.T. es Jesús o Peter Pan? Cualquier persona estaría años preguntándose sin llegar a una respuesta, pero, por suerte, el ponente Dr. Javier González Torres puede darnos un par de respuestas. Su ponencia sobre E.T., el extraterrestre (Steven Spielberg, 1982) analiza la representación de esta de la niñez y la inocencia, y la manera en la que ambas cosas inevitablemente desaparecen como ovnis en el cielo. Uno de los puntos más interesantes de la charla se encuentra en la introducción: el equipo detrás de E.T. dio al personaje alienígena muchas similitudes con Jesucristo, (seguramente de manera accidental) como su resurrección o el simbolismo de la luz. Pero otro personaje ficticio con el que hay similitudes más sensatas es Peter Pan, representante de la infancia por antonomasia.

Es esperable que Spielberg consiga revolucionar cualquier parte del proceso creativo cinematográfico cuando se pone detrás de una cámara, y E.T. no es una excepción. Los planos más bajos para ponerte en la piel de los niños, siempre mirados desde arriba por los adultos, que son los antagonistas que intentan evitar que los jóvenes sean irresponsables, impulsivos, alocados… Niños. E.T. trata de ser o no ser, de tener una infancia o no tenerla, por eso resuena con tanto público.

Nunca jamás nada ni nadie podrá quitarle a la humanidad las ganas de hacer arte, aunque no sea rentable, aunque lo prohíban y destierren a todos los que cojan un pincel o una cámara. Solo el humano puede equivocarse, representar de verdad lo que siente y reaccionar al arte de manera intelectual. Si seguimos analizando el arte, ya sea en congresos o en nuestras ocupadas mentes, podemos estar seguro de que sobrevivirá.

Marta Miquel Baldellou

Posted at 18:11h, 02 diciembreMuchas gracias por estos interesantes resúmenes de algunas de las ponencias en el marco del congreso. En relación a la intervención de la profesora Marta Miquel Baldellou con respecto al estudio comparativo de Ringu, entre la novela de Suzuki, la película de Nakata y el remake de Verbinski, por favor tenga en cuenta que se dijo literalmente: «en la adaptación de Nakata, Sadako es una antagonista rebelde que reniega de su lugar recluido en la sociedad japonesa y, en el remake de Verbinski, Samara se erige como una figura ambivalente, tremendamente violenta y mortífera, aunque profundamente humanizada, a la que se da voz y se explica sus motivaciones.» Por tanto, se llega a la conclusión que Samara en la película de Verbinski es un personaje del que conocemos más cosas e incluso se llega a mostrar humanizada en algunas escenas. En ningún caso, se dice, a lo largo de la ponencia, que el remake de Verbinski represente de forma más fiel al personaje de la niña que en la película de Nakata con respecto a la novela original. Creo que es necesaria tener presente esta aclaración para ser rigurosos con esta intervención que tuvo lugar en el congreso. Muchas gracias por su interés y amable atención. Gracias también por hacer difusión de las ponencias de esta jornada.

Fantapress

Posted at 20:55h, 02 diciembreMuchas gracias por su observación. La aclaración sobre la intervención de la profesora Marta Miquel Baldellou es muy pertinente y contribuye a mantener la precisión y el rigor en la difusión de los contenidos del Congreso. ¡Muchas gracias también por el interés mostrado y por tomarse el tiempo de compartir esta puntualización!