22 Nov Cuando la cultura japonesa se une a la occidental: panorámica de la segunda jornada de ponencias

Adán Pagán

Este viernes, 21 de noviembre, ha tenido lugar en el Centro de Congresos la segunda reunión dedicada a presentaciones relacionadas con el fantástico y centradas en la efeméride de este año: la cultura japonesa.

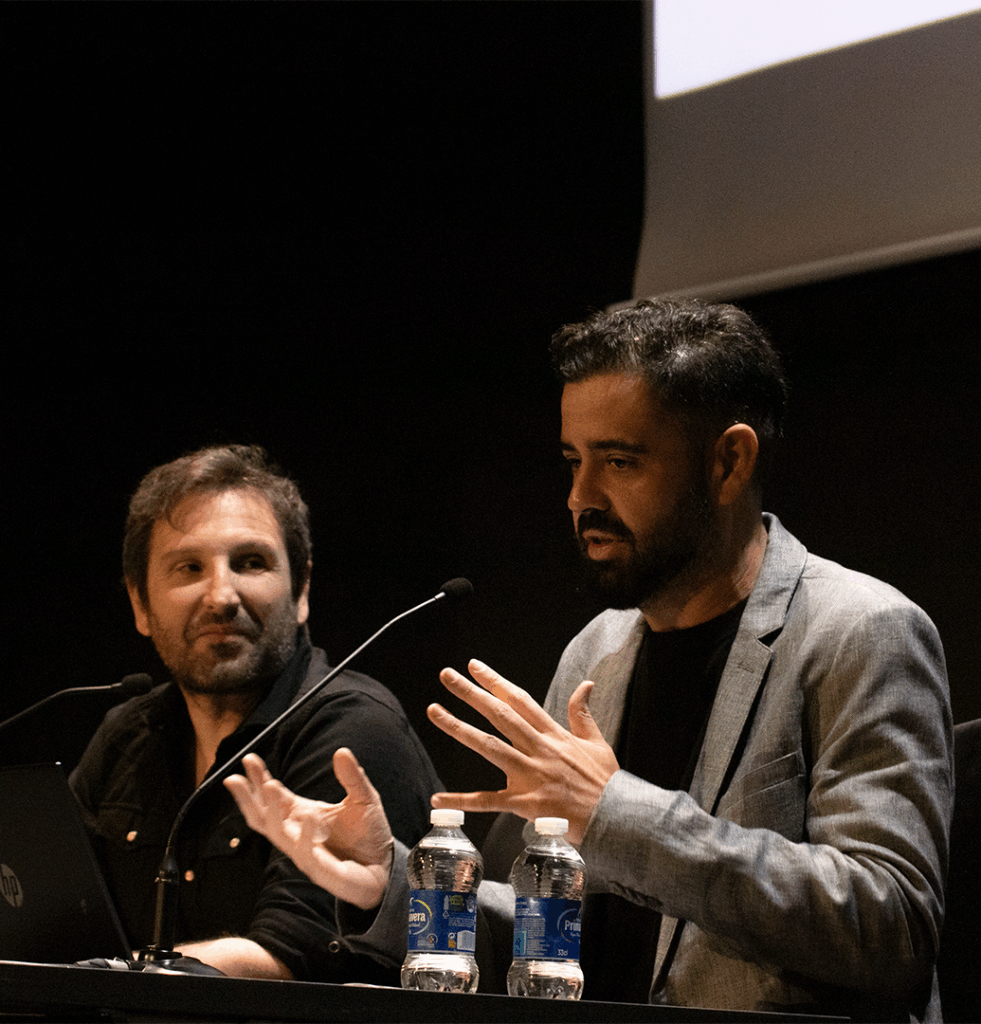

Tras una reproducción del vídeo introductorio recibida por un aplauso, Fran Mateu y Mario-Paul Martínez, dan la bienvenida a los espectadores, recuerdan que esta se trata del VIII Congreso (de la decimotercera edición del Festival) y los invitan a ver las siguientes actividades: las proyecciones de cortos, la participación de Carlos Areces, la presentación del libro No te olvides de aquello que crece bajo tus pies en la librería Ali i Truc y la clausura.

A partir de aquí, cada presentación duró aproximadamente veinte minutos y la mayoría giraron alrededor de la cultura japonesa y su influencia e inspiración en el fantástico occidental:

La Persistencia Estética del Yurei en la Cultura Japonesa — del arte tradicional al cine J-horror (Kazuto Shimizu): descripción del concepto y evolución del yurei, con su representación en el J-Horror, movimiento cinematográfico (que no género) de estilo sistematizado de terror japonés durante los 90 y 20 y, más adelante, en el terror occidental con el uso de Ringu (1998), más adelante adaptada en The Ring (2002), como ejemplo de este cambio y evolución.

Un yurei es, en términos sencillos, el equivalente japonés al fantasma. Su primera aparición data en el año 747, mas no se populariza hasta la época que abarca los años del 1603 hasta el 1868, conocida como el período Edo, donde se convierte en parte del entretenimiento y surgen sus representaciones visuales.

Las características son muy claras, un yurei siempre tendrá el pelo negro y largo (símbolo de una juventud que augura una muerte prematura), brazos colgantes, generalmente será mujer (debido a que muchas morían en el parto aún jóvenes), con ropa blanca (símbolo de pureza y juventud) y en algunas ocasiones sin piernas; este último elemento radica en la idea japonesa del espacio tras la vida como un lugar que hace de espejo al de los vivos, donde los muertos caminarían con las manos en lugar de los pies, representado en el cine como una forma inhumana de moverse. Estas características son heredadas por el J-horror, que las traspasará al cine occidental.

Como conclusión, la figura del yurei ha evolucionado con el tiempo, su destino es seguir su viaje de la era Edo a la contemporánea, de Japón a Occidente y de ahí seguirá una evolución constante.

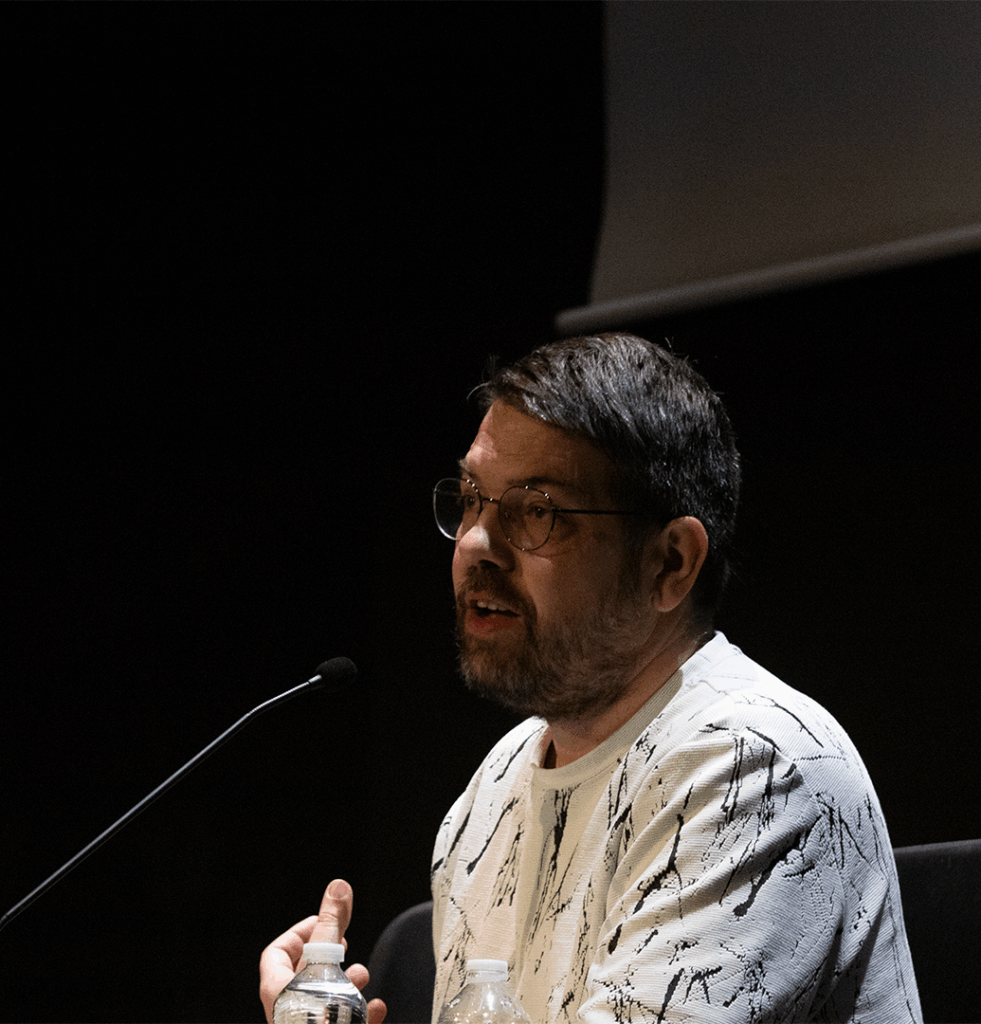

Fantasmas del siglo XX: Borrado y persistencia de la clase obrera en el fantástico moderno japonés (Dr. Luis Pérez Ochando): ponencia presentada como un viaje al pasado. Su primer destino son los espejismos, transparencias en una sociedad hipócrita japonesa tras la modernización, que trajo uno supuesta utopía estética y un mundo idílico. Lo que no cuenta es precisamente lo que no se ve en la novela El extraño caso de la isla panorama, retrato de un lugar de apariencia ideal, pero que es un espejismo. Estos invisibles no eran otros que los arquitectos de esta sociedad “ideal”, los obreros japoneses, quienes eran incapaces de verse adscritos públicamente al comunismo debido a las consecuencias que ello acarreaba.

Es en estas consecuencias donde se encuentra el segundo destino, el borrado, donde priman los asesinatos y torturas a quienes buscan retratar la realidad de la clase obrera. Estos o se emiten en el arte o son despreciados, como ocurre en Indigno de ser humano o en las revistas Shin Seinen, que tienen relatos anticomunistas como aquel que simboliza al comunista como un hombre cuyo tambor al tocarse expulsa moscas que propagan enfermedades. Una de las pocas excepciones será Kanikōsen, un relato donde el terror son las condiciones de trabajo de un pesquero, que incluyen la tortura y asesinato de uno de los trabajadores.

El tercer destino está en la búsqueda de la inclusión de estos espectros en el fantástico japonés a través de las distopías prebélicas. Un caso de esta conservación es la novela corta Kappa, donde se usa a estas criaturas del folclore japonés para retratar las inquietudes de la japonesa mencionando que una es casi igual a la otra.

Pronto se llega al cuarto y último destino, la fase de posguerra, donde el terror es conservador (busca seguir el status quo), se restablece el saibatsu (las normas del obrero) y las víctimas solo pueden vengarse, cual yurei, en la ultratumba, ofrecen solo una fantasía compensatoria.

Esta presentación concluye con una frase decisiva: “Nuestra misión como historiadores es recuperar esas voces”, es una prueba del poder de la fantasía, ofrecer una crítica de la sociedad y sus problemáticas como si fuera poner a la luz a los espectros que nunca debieron serlo.

DRAGON MAGAZINE: el origen de la fantasía de espada y brujería japonesa (Dr. Jorge Rodríguez Cruz): exposición sobre la influencia de la fantasía europea medieval en el fantástico japonés con la revista Dragon como ejemplo.

La fantasía siempre ha estado presente en Japón, pero a finales de los 2000 se popularizó el conocido género de espada y brujería. ¿De dónde proviene este interés?

Es gracias a la influencia extranjera de novelas occidentales por fin traducidas al japonés Un mago de Terramar, única con adaptación japonesa en Studio Ghibli, Narnia y El señor de los anillos), sumada a la maduración de la ya en ese punto existente industria del manga. Dicha influencia brotó en los videojuegos, influenciados también por el cine de ciencia ficción, con ejemplos en Black Onyx, Dragon Quest I, Dragon Quest II y Final Fantasy VII.

También es destacable el desarrollo de la literatura juvenil de la fantasía occidental, como lo es Vampire Hunters D, esto unido a la última pata que será la llegada de los juegos de rol, muchas veces con versiones novelizadas (como es el caso de Record of Lodoss World). Enomoto Aki demuestra el resultado de esta unión cultural y artística, historias de fantasía europea a la japonesa, basándose en la primera con una fascinación genuina.

Bajo esta fascinación, Fujimi Shobō creó la revista Dragon, que usaba idols como reclamo en la portada (aunque con el tiempo fueron sustituidas por ilustraciones), tenía un aspecto visual impactante, contenía información de hobbies y entretenimiento y, en esencia, presentaba una nueva clase de revista juvenil. Esta fusión es el pilar de la novela ligera, evolucionó y se popularizó para después crear nuevos subgéneros. Uno de los ejemplos de ello es Berserk.

Años después se redescubre la novela ligera en manos de internet, que aprovecha el estancamiento del manga y se crea el famoso género isekai, descrito con estas características: ambientación europea de fantasía medieval, elementos de videojuegos de rol, ambientación superficial y clónica por conceder mayor importancia a los personajes, estilo visual propio del manga o anime con una búsqueda del moe (apelación al atractivo de los personajes para una audiencia) y la importancia mayor de la acción y el diálogo.

La conclusión es indudable, se demuestra que este género es capaz de adaptar cualquier mito.

Authorship and fandom in Japanese fantasy literature – Tasaki Ray’s Kōyasai: a case of participatory worldbuilding? (Marta Penuele): presentación completa en inglés cuyo título traducido sería Autoría y comunidad en la literatura fantástica japonesa – Tasaki Ray´s Kōyasai: un caso de construcción de mundo colaborativo.

La creación del producto cultural de nombre SNS Kōyasai project, nacido en X (anteriormente Twitter) y con cinco ediciones en cinco años propone una pregunta interesante sobre la autoría: ¿Hasta qué punto se puede considerar la autoría cuando participa más de una persona? El modelo que se usa para representar se basa en círculos concéntricos, de dentro a afuera serían: originales del autor, herederos del autor, empleados del autor y productos derivativos aprobados; fuera de este espacio se encuentran los fans.

Dicho proyecto rompió las barreras con un mundo dinámico en el que los fans podían crear sus propias historias una vez establecida cierta construcción de mundos de parte del autor: islas flotantes inspiradas en el modelo atómico de Bohr, elementos del juego de roles, concentración en personajes originales, desarrollo de “cánones personales” (término para referirse a las interpretaciones personales de los fanáticos de una obra) y el uso repetitivo de historias sobre o la transformación de los demonios o el intento de convertirse en un narrador de historias.

La mayoría de los cambios decididos por los fanáticos pertenecían a la construcción del mundo: se creó una nueva isla, se reimaginó una ciudad espejismo, se reescribieron formas de contener a los demonios a través de contarles historias, se añadieron demonios inspirados en los yokai y se añadió una tecnología basada en el uso de hidrógeno con el supuesto objetivo de alcanzar la Luna unida a una pieza de tecnología particular, un robot a vapor. Tras cinco años, las inconsistencias acumuladas unidas a problemas en el mantenimiento suspendieron el proyecto.

De esta historia se sacan varias lecciones: demostró que un universo compartido era capaz de funcionar, que para ello era vital la aprobación del autor y que cuanto mayor sea el número de autores mayores serán las inconsistencias.

Lo Fantástico detenido: Hiroshi Sugimoto y la estética espectral del tiempo en el imaginario audiovisual japonés (Dr. Hernando Gómez Gómez y Dr. José Luis Rubio-Tamayo): revisión de la obra de Hiroshi Sugimoto.

Hiroshi Sugimoto destacó por su experimentación en cuanto a crear dioramas en fotografía jugando con la obturación, por ejemplo, sacar una foto en un cine que fuera todos los fotogramas de una película, es decir, un rectángulo blanco.

Su estilo visual es espectral, trata temas como el tiempo, el vacío, la espectralidad y la luz. Representa aquello que en algún momento estuvo y ya no está.

El fantástico japonés conecta con esta estética en la percepción de lo invisible, y la noción del umbral, unidas a colores apagados y tonos neutros, todo similitudes con el J-Horror, movimiento ya mencionado. Otras similitudes engloban los espacios vacíos, la arquitectura minimalista que enfatiza la temporalidad.

Al final, ambas tratan ese uso no de lo que se ve, sino de lo que no se percibe: del tiempo, de lo que se pierde, de lo que ya no está.

Espadas y kami: el uso de la mitología y la religión japonesas como elemento narrativo fantástico en el manga Noragami (Sara Gómez Gómez): discurso sobre las numerosos elementos del folclore japonés en el manga Noragami.

Noragami fue un manga publicado de 2010 a 2024 por dos mujeres, se hacen llamar Adachitoka, con gran éxito, su único hiato fue cuando una de las autoras estuvo enferma. Trata sobre un kami (deidad errante) que acepta cualquier trabajo y busca tener su propio templo. Esto ya nos presenta varios elementos culturales, como el pago de cinco yenes que aceptará siempre, fruto de la costumbre de dar ofrendas a ciertas deidades.

Los diferentes puntos de esta cultura se ven modernizados: kamis y dioses, que incluyen aquellos de la guerra, humanos convertidos en ellos, dioses de la cultura china e india (aportaciones budistas) unidas a sus características definidas (sin género siempre y cuando no se mencione en el nombre), aprovecha debates académicos como el de Ebisu e historias como la de Izanagi e Izanami, dioses creadores que son pareja; los tama y espíritus, donde todo tiene uno, incluyendo a los humanos y hay planos espiritual, humano y aquel entre ambos; la contaminación (parecida al pecado, mas no equivalente) como el kegare (natural, proveniente de sentimientos negativos), purificados con agua o con rituales; por último el crepúsculo, el punto de la noche donde se considera que dichos planos se unen y los seres espirituales, recibidos con la pregunta: “¿Quién eres?”.

Todos estos elementos son la prueba de que el manga es el reflejo popular y contemporáneo de los mitos en Japón.

Tsukumogami. No-humanos al acecho (Dr. Santiago Lucendo Lacal): relato sobre el origen del mito de los Tsukumogami, el ponente vuelve tras haber dado el año pasado una charla sobre el terror vegetal.

La casa suele ser un ecosistema de fuerzas y relaciones (humanas e inhumanas). Los objetos suelen ser representados sólo por su utilidad y confort hacia el humano, este definirá su valor, incluso cuando un humano es convertido en objeto, este se verá destinado a ayudar al humano.

En algunos casos se llegaba a considerar al objeto como un camarada, en Japón, el libro La belleza del objeto cotidiano demuestra una mentalidad positiva hacia los objetos. Este aprecio viene de raíces culturales en el mito del Tsukumogami, objetos que tras ser olvidados adquieren alma y se dedican a hacer trastadas. Un ejemplo vital es una historia en la que durante el osoji (ritual de limpieza de la casa) varios objetos son desechados, tras lo cual buscarán venganza cobrándose vida, con excepción de un rosario budista, que intentó ser el conciliador de entre el resto de objetos. Cabe destacar que no todos los Tsukumogami son malvados.

Para concluir, estos mitos siguen presentes en la cultura japonesa actual a través de autores como Marie Kondo, cuyo libro sobre limpieza introduce la reverencia a aquellos objetos que acaban en la basura.

Entre el J-Horror y el Hypnotic Horror: hipnosis e imaginería de lo sugestivo en Cure (1997) y Uzumaki (1998-1999) (Dr. Juan Marcos Bonet Safont): charla que relaciona obras maestras del terror japonés a través de modernizaciones del mismo género.

La primera obra del cine conocido como Hypnotic Horror fue El gabinete del doctor Caligari, película sobre un hipnotista que usa dicho talento para obligar a cometer asesinatos, tanto esta premisa como la espiral símbolo de la hipnosis se volverían pilares del género.

Cure es la modernización de este concepto, con un protagonista que es un hipnotizador hipnotizado (de ahí el giro) se pregunta el espectador las intenciones de Mamiya (el protagonista), cuya biblioteca está repleta de libros relacionados con la hipnosis y que aprovecha elementos del condicionamiento y el psicoanálisis durante todo el filme.

Uzumaki comparte género, pero no medio, al ser un manga, aunque eventualmente tendría una película de acción real y un anime, con influencia en el Kurosawa, director de la anterior, y de H. P. Lovecraft emula a través de un pueblo invadido por las espirales terror cósmico (lo incomprensible de ellas), corporal (cuerpos deformados por su poder, como un hombre convertido en espiral) y ecoterror (la propia naturaleza atacando al hombre invadida por las espirales).

Ambas historias concluyen igual, no con un final que explique el porqué de las condiciones de la narrativa (por qué Mamiya actúa así o de dónde vienen las espirales exactamente) y en ambos casos los protagonistas aceptan vivir en el caos con una cierta calma.

La estética de lo épico: composición visual y narrativa del combate en el anime Dragon Ball (Dr. Eduardo López-Pintor Madrid): conferencia sobre los diferentes cambios en la estética y estilo de los combates en Dragon Ball.

No es ningún secreto que Dragon Ball, obra seminal del anime y manga, comenzó como una historia de humor para lentamente reconvertirse en una dedicada a las peleas. Este desarrollo se cuenta en diferentes fases:

La primera visión era aventurera y cómica, con peleas cortas y cortes planos, en la misma dirección de Dr. Slump, manga del mismo autor. La segunda inició con el Tenkaichi Budokai, un torneo con público, reglas y peleas más serias, Toriyama y su editor añadirán golpes claves y suspense acorde a esta historia; el montaje del anime se esforzó creando un ritmo interno que adaptara fielmente estos nuevos aspectos del combate.

La tercera visión añade una capa de seriedad debido a la aparición de Piccolo Daimaoh, personaje que asesina a Krillin dándole un toque dramático, la puesta en escena es más oscura, con exteriores devastados y colores dramatizados en el anime, además de destellos y rayos como representaciones de los ataques. En este arco la música se sucede de forma definitiva (ya se había hecho antes, pero no de forma tan decisiva) como constructor de épica, asociando la música con cada saga.

Con la llegada de Dragon Ball Z, secuela con un Goku adulto, el combate se estructura de forma madura, dando el punto de la cuarta visión; por una parte el anime alargará los combates (como ocurrirá en aquel de Goku contra Freezer, con una duración de diecinueve episodios) y una estética en aumento conforme lo hace la escala de poder de los personajes (conceptos como el ki lo demuestran).

A partir de la saga saiyajin se podría hablar de otra visión, donde los combates serán en páramos, sin espectadores para que el protagonismo sea solo para el combatiente. Es el caso del siguiente punto, Namek, planeta que es un páramo donde hay un salto cualitativo en el combate y el color, además de la animación, su punto más importante es la primera aparición del super saiyan.

Los últimos dos puntos fueron la saga de androides y Cell junto a la de Majin Boo. En la primera el combate es más estratégico, hay tensión previa al encuentro y el intercambio es tanto de golpes como de información; en la segunda combate contiene una estética barroca y que mantiene el slapstick. En toda la creación de estos puntos jamás se pierde la producción artesanal.

En función de lo antedicho, Dragon Ball plasma una evolución clara a una obra maestra total del combate.

Cuando el monstruo llora: archivos espectrales de una humanidad perdida en el anime fantástico contemporáneo (Laura Palau Bravo): alocución sobre el significado de diferentes discursos antes de la muerte de demonios dentro de la ficción.

En las narrativas presentadas durante este discurso, lo humano persiste e insiste en los últimos momentos de vida de los demonios, demostrado por su llanto y momento de redención pre-mortem (normalmente acompañado de un flashback), esta visión del demonio con retazos de humanidad es única a Japón gracias a su cultura donde los monstruos nunca han llegado a ser los villanos del todo.

En Kimetsu no Yaiba, este llanto proviene de recordar que en algún momento fue humano, describiendo el nombre de quien en algún momento fue su hermana. En Devilman se llora porque no queda nada que salvar, Akira luchaba por salvar a la humanidad, pero ha fallado.

En Pluto el robot antagonista recibe el recuerdo de Gesicht, otro androide que en algún momento vio los primeros pasos de su hijo, el punto de esta historia no era describir qué era humano, sino qué queda de lo humano cuando recordar ya no requiere sentir (debido a mentes que se pueden convertir en datos). Por último, en Jujutsu Kaisen, cuya trama trata sobre aquello reprimido, ese llanto representa aquello que nunca desaparece del todo.

Estos llantos aclaran una verdad: lo monstruoso ya no deshumaniza, sino que es un archivo espectral de lo humano.

Entre la arena y el algoritmo: la estrategia corporativa de Dune frente a la apropiación comunitaria en TikTok (Sandra Arias Montesinos y Dr. Francisco Javier Zamora Saborit): estudio de cómo a través de la comunicación oficial (a través de la red social TikTok), la obra Dune es apropiada por los usuarios.

El género-fan es el concepto de la apropiación de conceptos originales, en el caso de Dune, el tráiler usa los lenguajes cinematográficos, pero en formato vertical; el algoritmo de Tiktok favorece las plantillas replicables, permite esta reconversión, esto hace que en numerosas ocasiones se repitan discursos.

Hay una coautoría entre la empresa y los creadores de estos contenidos, la primera los acepta porque en este algoritmo les favorece. Esta presentación es rica en datos, presenta unos objetivos (analizar estrategias, examinar formas propias de apropiación comunitaria, identificar transformaciones tanto semánticas como efectivas y evaluar la relación entre participación algorítmica y apropiación simbiótica), metodología (análisis cualitativo-semántico y cuantitativo-métrico) además de una muestra.

Como resultado, se analizaron cincuenta y una piezas, cuarenta y seis de usuarios, cinco institucionales. La imagen de la marca Dune no se destruyó, se humanizó, se mantuvo su mito como una plantilla cultural, dicho esto, la interacción puede ser tanto buena como mala dependiendo de las condiciones. Se concluye que TikTok funciona como elemento de resemantización cultural que actualiza la experiencia y que, sin su algoritmo, esto no se habría podido conseguir.

Tras un aplauso compartido con el final de cada presentación, director y subdirector suben al escenario a despedirse y recordar los eventos ya mencionados.

Vistas en conjunto, todas las presentaciones fueron de gran calidad informativa y cultural, son la manifestación de que el fantástico japonés es capaz de revelar aquello oculto, dar valor a lo invisible como a los objetos, perturbar a las conciencias tranquilas, representar el tiempo, unir autor y público, modernizar su cultura y, lo más importante, unir culturas occidentales y orientales en un proceso simbiótico que, como pasa con la efemérides de esta edición, Motoko Kusanagi, evoluciona a un ser que tiene una libertad absoluta, tal y como el arte libera a la gente. Como con las culturas, se ha aprendido más de ellas en conjunto de lo que nunca se habría aprendido individualmente.

No Comments